Il y a 65 millions d’années, une météorite de 10 km de diamètre s’abattait dans la presqu’île du Yucatan, au Mexique, entraînant une catastrophe telle qu’elle mit fin à la domination des dinosaures qui durait depuis 140 millions d’années (1). La conséquence principale de cette disparition fut l’avènement du règne des mammifères jusque là muselés par les grands sauriens. En effet, si leur apparition est concomitante de celle des dinosaures, au Trias supérieur, il y a environ 230 millions d’années, les mammifères furent depuis le début obligés de vivre dans l’ombre de ces grands prédateurs. Ils réussirent quand même à survivre mais en restant peu diversifiés et surtout de petite taille (forcément inférieure à celle d’un chat). Les dinosaures disparus, au bout de quelques millions d’années (un temps très court en termes géologiques), il existait déjà des mammifères de la taille d’un ours. Aujourd’hui, ils sont de toutes sortes, sur tous les continents et l’un d’entre eux, homo sapiens, a pris la place que l’on sait. On peut donc légitimement se poser une question : que se serait-il passé si l’astéroïde n’avait fait qu’effleurer notre planète ? Les dinosaures auraient-ils quand même fini par disparaître ? Et l’apparition de l’Homme aurait-elle pu avoir lieu ? Cela veut-il dire que le hasard entre, au moins partiellement, en compte dans la transformation et l’évolution des espèces ? Et qu’entend-on réellement par ce terme ambigu, de hasard ?

(1) Certains scientifiques avancent que le déclin des dinosaures aurait commencé quelques millions d’années avant l’impact de la météorite, provoqué par des phénomènes volcaniques (trapps du Deccan) et/ou par l’apparition des plantes à fleurs, une nourriture inappropriée pour les grands sauriens. Ces affirmations restent du domaine de l’hypothétique et, quoi qu’il en soit, la chute de la météorite aura de toute façon porté le « coup de grâce ».

Le hasard est-il pluriel ?

La théorie de l’Évolution actuelle est en fait confrontée à trois sens différents du mot hasard : la chance, l’aléatoire et la contingence. Or, ces différentes notions sont souvent confondues les unes avec les autres. Il convient donc de préciser ce qu’elles recouvrent vraiment.

* le hasard en tant que finalité : c’est le sens le plus fréquent qui veut que quelque chose se produise de façon inattendue par rapport à un but, que celui-ci soit conscient ou non. Prenons un exemple. Je suis en train de farfouiller dans mon bureau à la recherche d’une feuille de papier vierge pour écrire une lettre et voilà que je mets la main sur la facture que je recherche depuis plusieurs jours… Prétendre que j’ai découvert ma facture par hasard signifie que je viens de mettre la main sur cet objet très recherché par moi en poursuivant en fait un but totalement différent. C’est le sens du hasard le plus commun qui est le plus souvent décrit par les termes « chance » et « malchance ».

* le hasard recouvrant des événements « aléatoires » : ici, nous pouvons prévoir qu’un événement peut se produire selon certaines conditions mais nous

sommes incapables de savoir si ces conditions sont réunies ou non pour le cas particulier qui nous intéresse. C’est par exemple le cas de la pièce de monnaie qu’on lance en l’air sans pouvoir deviner si elle tombera sur pile ou sur face. Si l’on voulait le savoir à l’avance, il faudrait connaître toutes les conditions du lancer, le poids et la forme exacte de la pièce, la force du jet, la résistance de l’air, etc. ce qui est évidemment impossible : l’événement relève donc de l’aléatoire et pour réduire ici le hasard, seules les lois de la probabilité peuvent nous aider.

* le hasard en tant que contingence : stricto sensu et selon la définition du dictionnaire, la contingence est ce qui peut éventuellement arriver ou non. D’un point de vue plus scientifique, on appelle contingents des événements qui ne sont pas déductibles (donc prévisibles) à l’intérieur d’une théorie (parce que nous ne connaissons pas les conditions initiales du problème ou que les calculs se révèlent trop complexes, voire que la théorie n’existe tout simplement pas). C’est cette notion du hasard – contingent - qui est le centre d’âpres débats en science de l’Évolution. Son contraire est la nécessité, terme qui signifie qu’un événement donné en entraîne forcément un autre (qui devient donc prédictible).

Lorsqu’ils débattent entre eux de la théorie de l’Évolution, les scientifiques introduisent ces notions de hasard à plusieurs niveaux tels que la dérive génétique (sur laquelle nous reviendrons), les mutations, les écosystèmes, etc. L’un des débats le plus fructueux sur cette question concerne l’identification des animaux observés dans les schistes de Burgess, sujet que nous avons déjà évoqué ici à plusieurs reprises.

La bataille de Burgess

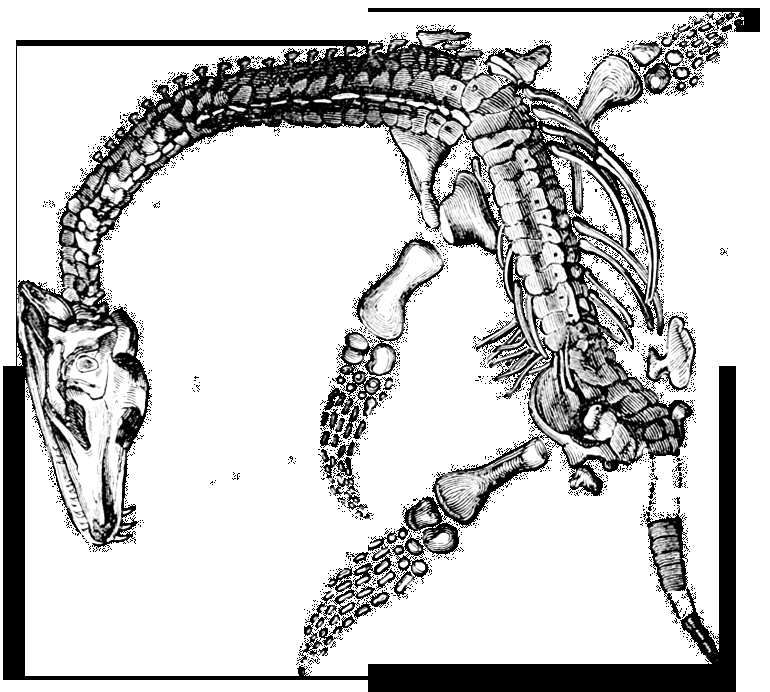

Il y a plus de 100 ans, furent mis au jour à Burgess en Colombie britannique par un paléontologue célèbre à l’époque, Charles Doolitle Walcott, plus de 80 000 fossiles vieux de 505 millions d’années et ne ressemblant pour la plupart à rien de ce que l’on connaissait jusqu’alors. Surtout - probablement à la suite d’un ensevelissement brutal - ces fossiles conservaient des appendices et des parties molles qui, habituellement, ne sont jamais présents. Or ce sont ces espèces à

corps mou qui font toute la différence avec un banal gisement du Cambrien (période la plus ancienne du paléozoïque anciennement appelé ère primaire) et nous donnent réellement un aperçu de la vie à cette époque, le Cambrien moyen. Selon les préjugés de son temps, Walcott chercha à faire entrer les animaux qu’il étudia dans les groupes principaux (phylums) alors connus car, selon lui, il s’agissait forcément de formes archaïques ayant par la suite donné les groupes d’animaux actuels (dans un contexte scientifique encore empreint d’une certaine religiosité, il n’aurait pas été concevable d’avancer que « le Créateur » avait fait naître des êtres abandonnés ensuite sans descendance). Ce n’est que bien plus tard, en réexaminant les fossiles, que les scientifiques se firent la réflexion que beaucoup d’entre eux (notamment les arthropodes qui représentent près de la moitié des espèces présentes) paraissent inclassables dans les embranchements actuels et ne correspondent à rien de connu, qu’ils appartiennent en somme à des phylums n’ayant apparemment pas donné de descendants..

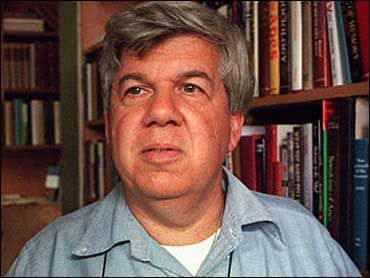

Il n’en fallait pas plus pour que Stephen J. Gould, le célèbre paléontologue mort en 2002, s’empare du sujet dans un de ses livres les plus fameux (« la vie est belle », 1989). Son explication est la suivante : dans les schistes de Burgess, parmi les animaux présents et appartenant à différents embranchements dont certains

inconnus, aucun ne paraissait posséder par rapport aux autres d’avantages particuliers. Plus encore, Gould remarqua que certains des animaux n’ayant pas survécu par la suite présentaient des caractères adaptatifs très astucieux. Sa conclusion : puisque tous vivaient à armes égales, si certains ont survécu et pas d’autres, c’est que cela ne pouvait être que dû au hasard. En résumé, pour Gould, c’est la contingence (c'est-à-dire tous les événements imprévisibles survenant dans la Nature et impossibles à identifier) qui prime tout : ce qui se passe d’une certaine manière aurait tout aussi bien pu se passer autrement. Et, par voie de conséquence, cela sous-entend que l’espèce humaine est un accident biologique. Il explique ainsi que si l’on devait faire repartir l’histoire évolutive depuis le début, à la manière d’un film qu’on rembobinerait, compte-tenu des différents événements aléatoires rencontrés tout du long, elle serait certainement très différente et l’Homme n’aurait probablement aucune chance de réapparaître.

Toutefois, un de ceux qui réétudia cette faune de Burgess fut Conway-Morris. Il partagea cette analyse jusqu’à ce que d’autres gisements analogues à Burgess

soient découverts, notamment en Chine. Ce paléontologue changea alors complètement d’avis en expliquant que, finalement, on peut retrouver des similitudes entre les différents phylums et que la plupart des animaux de Burgess sont effectivement membres de groupes existant aujourd’hui. Ses contradicteurs lui reprochèrent alors une position idéologique le poussant à défendre une vision essentiellement chrétienne de l’évolution (ce qui était de notoriété publique). D’où une discussion acharnée avec Gould.

Aujourd’hui encore, la question ne semble pas définitivement tranchée mais, s’il est vrai qu’un certain nombre des animaux de Burgess a pu être réétudié et rattaché à des groupes existant encore de nos jours, il reste nombre de spécimens dont on serait bien en peine de trouver une quelconque descendance. Alors, quelle place donnée ici à la contingence, au hasard ?

La dérive génétique

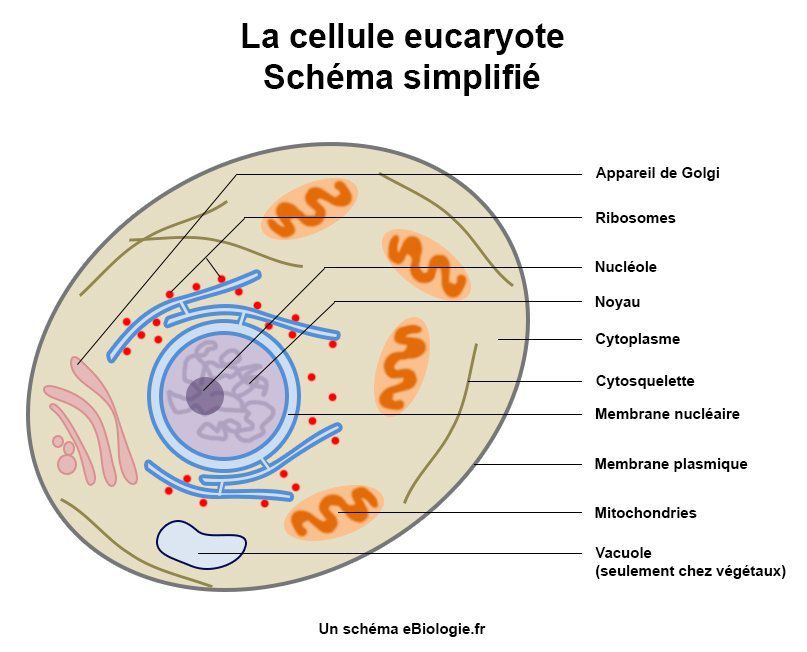

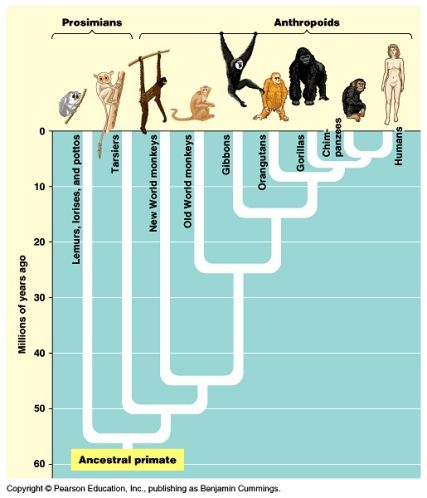

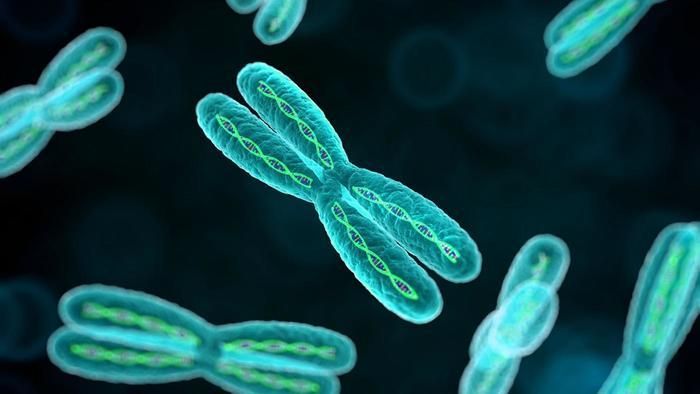

La « dérive génétique » c’est l’évolution d’une espèce (ou au moins d’une population) sous l’effet d’événements aléatoires, et ceci indépendamment de la sélection naturelle, des mutations ou de déplacements géographiques. Théorisée par Motoo Kimura en 1968, cette approche s’appuie sur les variations potentielles observées durant la méiose c’est-à-dire, dans la reproduction

sexuée, lors de la transmission de certains caractères des parents. En pareil cas, on le sait, chaque parent ne transmet que la moitié de ses allèles. Rappelons qu’un allèle est une version variable d’un même gène : il y en a généralement deux pour un gène (parfois beaucoup plus, jusqu’à une dizaine). Du coup, certaines variantes d’un gène (certains allèles) ne seront jamais transmis à la descendance d’un adulte et, par conséquent, certains allèles verront leur fréquence augmenter ou diminuer dans la génération suivante. Évidemment si la population était de taille infinie, tous les allèles finiraient par être transmis mais ce n’est évidemment pas le cas. On peut même avancer que la non-transmission de certains allèles (la « variance ») est d’autant plus importante que la population considérée est de petite taille. Questions : 1. cette « disparition » de certains facteurs génétiques est-elle assimilable à une diminution de la diversité génétique et 2. Quel est le rôle du hasard dans ce phénomène ?

Prenons le cas d’un « goulot d’étranglement », c’est-à-dire un événement qui va séparer des groupes d’individus : une inondation cataclysmique emporte le pont de terre qui reliait une presqu’île au continent. De ce fait, une partie d’une population de lézards se retrouve isolée sur la nouvelle île et cette population réduite va voir un certain nombre d’allèles non transmis lors de la reproduction. Il s’agit donc d’une diminution de la diversité génétique et on comprend facilement que plus la population concernée est petite, plus la dérive génétique est importante. Cette « dérive » génétique, c’est au bout du compte la différence croissante qui va s’instaurer entre la diversité génétique de la population isolée par rapport à la

population d’origine, dans cet exemple les lézards restés sur le continent. Les changements qu’on va alors voir survenir dans la population résiduelle, celle de la nouvelle île, ne sont évidemment pas une adaptation et, en ce sens, ils ne relèvent pas d’une sélection naturelle classique. Si la survie de cette espèce de lézards dans l’île est possible (suffisamment de ressources pour permettre le maintien d’une population efficace), peu à peu, par le biais de l’absence de certains allèles ou de mutations, cette population va évoluer pour son propre compte : dans le cas où elle serait remise en contact avec la population d’origine restée sur le continent, il est très possible qu’il ne puisse plus y avoir d’accouplements productifs entre les deux groupes devenus des espèces différentes. Cette dérive génétique due à un isolement géographique aura alors conduit à ce qu’on appelle une spéciation (apparition d’une nouvelle espèce).

En arriver à un tel résultat est certainement dû au hasard (l’événement cataclysmique originel) associé secondairement à la sélection naturelle qui va privilégier les individus les mieux adaptés dans une population différente de celle du début, précisément en raison de la dérive génétique survenue. Hasard et sélection naturelle agissent donc en même temps sur les populations et sont à l’origine des changements de la diversité génétique : on parle alors d’évolution biologique.

Les mutations

Nous venons d’évoquer les mutations génétiques en tant que facteurs de transformation d’une population spécifique d’individus mais comment surviennent ces mutations ? Sont-elles également le fait du hasard ?

Rappelons très schématiquement ce qu’est l’ADN, support de l’hérédité et son rôle. Il est composé de quatre bases nucléiques : A (adénine), C (cytosine), G (guanine), et T (thymine) et c’est l’ordre dans lequel se retrouvent ces bases (il y en a des milliards) sur le brin d’ADN qui porte l’information génétique. Lorsqu’il se produit un « erreur » de transmission (une des bases – voire un groupe - est remplacée par une autre) l’information est modifiée. Trois situations sont alors possibles : dans l’immense majorité des cas, la modification est sans conséquence

et on parle de mutation neutre. Si la modification est défavorable, c’est-à-dire qu’elle met en danger son porteur, celui-ci sera éliminé avant que d’arriver à maturité pour se reproduire : on parle alors de mutation délétère qui ne peut se transmettre. Enfin, troisième possibilité, la mutation apporte un avantage sélectif à son porteur : théoriquement, ce dernier sera avantagé par rapport aux autres individus et, mieux protégé de son environnement, il se reproduira plus fréquemment ce qui permettra, peu à peu, à la mutation d’atteindre l’ensemble de la population.

Ce qu’il faut également bien comprendre, c’est qu’une mutation n’apparaît physiquement pas chaque fois qu’un changement de l’environnement d’un individu se modifie de façon sensible. Par exemple, la mutation de la régulation de la lactase qui permet chez l’adulte humain de digérer le lait de vache n’est pas spontanément apparue avec l’élevage de ces animaux parce qu’on en avait besoin. Elle était présente avant l’élevage avec la même fréquence mais c’est avec l’élevage des vaches qu’elle est devenue avantageuse pour ses porteurs et qu’elle s’est petit à petit répandue…

Que peut on conclure sur le rôle du hasard dans les mutations génétiques ? Eh bien que le hasard, ici, veut dire que les mutations apparaissent sans qu’il y ait de relation directe avec leurs effets sur l’organisme. Quand une base nucléique en remplace une autre, la survenue de cette mutation est indépendante de l’effet qu’elle peut avoir sur le sujet ou, dit autrement, la mutation apparaît par hasard et, puisqu’il y en a beaucoup, au fil des générations, certaines d’entre elles peuvent se révéler favorables dans un environnement donné.

Le hasard et la sélection naturelle dirigent l’évolution

Pour survivre et prospérer, une population d’êtres vivants doit s’adapter à son milieu. Tant que cet environnement est stable, que ses modifications au fil du temps restent mineures, la population est bien adaptée et subit elle-même peu de modifications. Toutefois, on le sait bien, cette caractéristique de stabilité n’a qu’un temps car, tôt ou tard, des changements se manifestent : modifications du climat et donc des ressources, catastrophes naturelles, maladies, apparition ou transformations de prédateurs, etc. Dès lors, la sélection naturelle décrite par Darwin il y a déjà de nombreuses années entre en jeu (elle a toujours existé mais, compte-tenu de la stabilité de l’environnement, elle avait peu à intervenir). En sélectionnant les individus les plus aptes, elle transforme progressivement l’espèce concernée : des mutations jusqu'alors latentes apportent des réponses au changement (pour peu évidemment qu’un certain laps de temps le permette car si ce n’est pas la cas, l’extinction de la population est inévitable). Or comme nous l’avons vu, ces mutations sont apparues au hasard de l’altération d’une partie du code génétique. La sélection naturelle, mécanisme principal de l’Évolution, se comporte en réalité comme une immense machine de tri du vivant.

Il existe d’autres mécanismes de transformation des espèces : la dérive génétique est un autre moyen d’aboutir à la transformation d’une population mais, ici, l’évolution d’une espèce est causée par des événements complètement aléatoires, des événements dont la prévision est impossible (et ses effets, comme on l’a vu, sont d’autant plus importants que la population considérée est de petite taille).

On peut donc affirmer que l’évolution des espèces est sous la dépendance du hasard. C’est le hasard qui assure la richesse du vivant en engendrant une multitude de différentes variations avant que le milieu ne fasse le tri par le biais de la sélection naturelle. Dérive génétique et sélection naturelle sont donc les moteurs de la diversité des espèces vivantes en permettant évidemment leur adaptation au changement mais également en assurant la stabilité des espèces bien adaptées. Ces deux différents mécanismes dirigent l’Évolution et c’est le hasard qui les régit.

Sources :

- Wikipédia France

- encyclopaedia britannica

- revue La Recherche

Images :

- Météorite du Yucatan (thenewdaily.com.au)

- Pile ou face (hubpages.com)

- Faune de Burgess (smithsonianmag.com)

- Stephen J Gould (cbsnews.com)

- Conway-Morris (bbc.co.uk)

- Alleles (fharrabi.skyrock.com)

- Lézards verts européens (en.wikipedia.org)

- ADN (garridofreshmentoring.com)

Mots-clés : météorite du Yucatan - schiste de Burgess - Stephen J. Gould - théorie de l'évolution - spéciation - sélection naturelle

Sujets apparentés sur le blog

1. le hasard au centre de la vie

2. les mécanismes de l'Évolution

4. spéciations et évolution des espèces

Mise à jour : 24 mars 2023

maintien le plus longtemps possible dans la sphère du vivant et donc leur

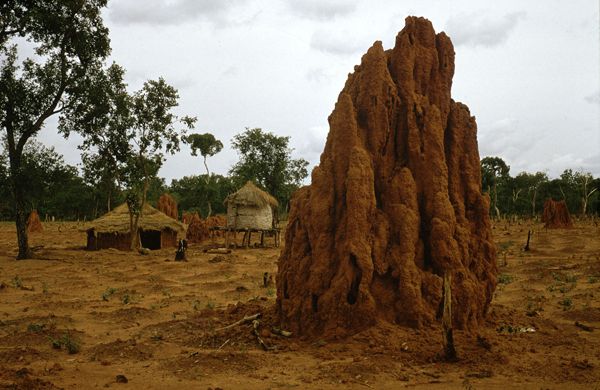

maintien le plus longtemps possible dans la sphère du vivant et donc leur  individu ne peut rien mais avec l’aide de ses congénères, il appartient alors à une force tout à fait redoutable, susceptible non seulement de s’attaquer à des ennemis en apparence bien plus importants mais également capable d’actions spectaculaires et parfois difficilement imaginables. D’autres insectes sociaux (abeilles, termites, araignées sociales, etc.) décuplent aussi leurs possibilités par des actions de groupe.

individu ne peut rien mais avec l’aide de ses congénères, il appartient alors à une force tout à fait redoutable, susceptible non seulement de s’attaquer à des ennemis en apparence bien plus importants mais également capable d’actions spectaculaires et parfois difficilement imaginables. D’autres insectes sociaux (abeilles, termites, araignées sociales, etc.) décuplent aussi leurs possibilités par des actions de groupe. variés et que, parmi eux, les mieux armés soient sélectionnés. Encore faut-il qu’ils

variés et que, parmi eux, les mieux armés soient sélectionnés. Encore faut-il qu’ils  mesure où, pour une niche écologique déterminée (et parfois même une saison précise), une proie n’a que peu de prédateurs, toujours les mêmes et qui dépendent d’elle : que la proie vienne à disparaître et le prédateur sera lui-même en grand danger, incapable le plus souvent de se fixer sur une autre proie équivalente. Prédateurs et proies ont des destins liés et la disparition de l’un peut entraîner un déséquilibre conduisant à des catastrophes écologiques. Dans la Chine de Mao, par exemple, il fut une année décidé de mettre à mort tous les oiseaux qui, semblait-il, ravageaient les vergers et diminuaient ainsi le rendement des récoltes : des dizaines de millions de volatiles furent ainsi exterminés dans l’allégresse générale. Hélas, l’année d’après il n’y eut plus de récolte du tout, les insectes, proies habituelles des prédateurs oiseaux, ayant tout dévoré.

mesure où, pour une niche écologique déterminée (et parfois même une saison précise), une proie n’a que peu de prédateurs, toujours les mêmes et qui dépendent d’elle : que la proie vienne à disparaître et le prédateur sera lui-même en grand danger, incapable le plus souvent de se fixer sur une autre proie équivalente. Prédateurs et proies ont des destins liés et la disparition de l’un peut entraîner un déséquilibre conduisant à des catastrophes écologiques. Dans la Chine de Mao, par exemple, il fut une année décidé de mettre à mort tous les oiseaux qui, semblait-il, ravageaient les vergers et diminuaient ainsi le rendement des récoltes : des dizaines de millions de volatiles furent ainsi exterminés dans l’allégresse générale. Hélas, l’année d’après il n’y eut plus de récolte du tout, les insectes, proies habituelles des prédateurs oiseaux, ayant tout dévoré. ceux qui en sont porteurs de mieux se fondre dans la banquise et donc d’approcher plus facilement les proies (avantage évolutif). Il existe de nombreuses formes de mimétismes, certains individus copiant à merveille ceux dont ils s’inspirent afin le plus souvent de tromper leurs propres prédateurs : ainsi, des lézards imitent à la perfection le bois de l'arbre sur lequel ils guettent (photo); ailleurs des serpents imitent la robe de plus mortels qu’eux afin de dissuader toute attaque ; ailleurs encore des orchidées imitent la forme et l’odeur de guêpes ou d’abeilles de manière à ce que l’insecte mâle trompé puisse disséminer le pollen récupéré sur son corps lors de la pseudo-copulation. Les mimétismes sont parfois si élaborés qu’on se demande quel phénomène extraordinaire a pu les produire : nul miracle n’est ici en jeu et seule, l’Évolution, par tâtonnements successifs au cours de milliers de siècles, a pu arriver à un tel résultat…

ceux qui en sont porteurs de mieux se fondre dans la banquise et donc d’approcher plus facilement les proies (avantage évolutif). Il existe de nombreuses formes de mimétismes, certains individus copiant à merveille ceux dont ils s’inspirent afin le plus souvent de tromper leurs propres prédateurs : ainsi, des lézards imitent à la perfection le bois de l'arbre sur lequel ils guettent (photo); ailleurs des serpents imitent la robe de plus mortels qu’eux afin de dissuader toute attaque ; ailleurs encore des orchidées imitent la forme et l’odeur de guêpes ou d’abeilles de manière à ce que l’insecte mâle trompé puisse disséminer le pollen récupéré sur son corps lors de la pseudo-copulation. Les mimétismes sont parfois si élaborés qu’on se demande quel phénomène extraordinaire a pu les produire : nul miracle n’est ici en jeu et seule, l’Évolution, par tâtonnements successifs au cours de milliers de siècles, a pu arriver à un tel résultat… comme certains poissons ou oiseaux ou bien agrémenter sa parade du déploiement d’organes particulièrement voyants et malcommodes comme la queue du paon faisant la roue ; ailleurs, le mâle se lance dans une parade compliquée, extraordinairement codifiée, et qui demande toute son énergie car s’il manque un geste ou l’effectue improprement, la femelle se détournera de lui, persuadée qu’il ne possède pas les qualités (et les chromosomes) qu’elle recherche (exemples de nombreux oiseaux, notamment aquatiques). Dans tous les cas, le mâle fragilise sa position, soit en attirant l’attention d’un prédateur par sa nouvelle visibilité, soit en se déconcentrant et en baissant sa garde. Il doit donc bien exister un avantage quelque part pour qu'un individu se découvre ainsi puisque, au fil du temps, la sélection naturelle a conservé cette approche…

comme certains poissons ou oiseaux ou bien agrémenter sa parade du déploiement d’organes particulièrement voyants et malcommodes comme la queue du paon faisant la roue ; ailleurs, le mâle se lance dans une parade compliquée, extraordinairement codifiée, et qui demande toute son énergie car s’il manque un geste ou l’effectue improprement, la femelle se détournera de lui, persuadée qu’il ne possède pas les qualités (et les chromosomes) qu’elle recherche (exemples de nombreux oiseaux, notamment aquatiques). Dans tous les cas, le mâle fragilise sa position, soit en attirant l’attention d’un prédateur par sa nouvelle visibilité, soit en se déconcentrant et en baissant sa garde. Il doit donc bien exister un avantage quelque part pour qu'un individu se découvre ainsi puisque, au fil du temps, la sélection naturelle a conservé cette approche…

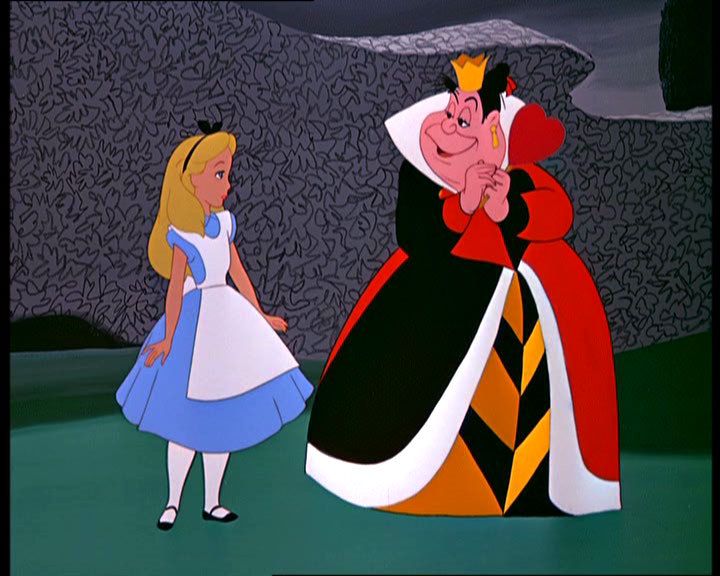

du roman de Lewis Carol, « de l’autre côté du miroir » qui est la seconde partie, moins connue, de « Alice au pays des merveilles ». À cet instant de l’histoire, Alice se trouve sur un échiquier et est entraînée dans une course terrible par la reine rouge du jeu d’échecs ; Alice ne peut s’empêcher de demander : « mais, Reine rouge, c’est étrange, nous courons vite et pourtant le paysage autour de nous ne change pas ? » et la reine de répondre : « Nous courons pour rester à la même place ».

du roman de Lewis Carol, « de l’autre côté du miroir » qui est la seconde partie, moins connue, de « Alice au pays des merveilles ». À cet instant de l’histoire, Alice se trouve sur un échiquier et est entraînée dans une course terrible par la reine rouge du jeu d’échecs ; Alice ne peut s’empêcher de demander : « mais, Reine rouge, c’est étrange, nous courons vite et pourtant le paysage autour de nous ne change pas ? » et la reine de répondre : « Nous courons pour rester à la même place ».

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_37831f_guerre-de-14-1.jpg)

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_c70034_jean-jacques-rousseau-painted-portrai.jpg)

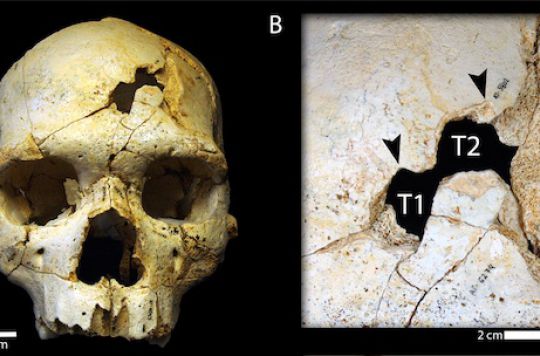

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_84db45_nataruk-2.jpeg)

/image%2F1490480%2F20230319%2Fob_61a6b9_crane-perfore.jpg)

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_ed3fc9_agression-leopard.jpg)

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_ba429a_parade-nuptiale-flamands-roses.jpg)

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_09928e_homo-erectus-2.jpg)

/image%2F1490480%2F20230910%2Fob_bc91f5_guerre-du-vietnam-29.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_3295bb_homo-naledi.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_4c2081_cradle-of-humankind-2.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_584a0c_cradle-of-humankind-1.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_216933_australopithecus-sediba.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_64760d_homo-naledi-2.jpg)

/image%2F1490480%2F20230912%2Fob_a464bf_homo-naledi-crane.jpg)

/image%2F1490480%2F20230319%2Fob_c44d2c_genealogie-sapiens.png)

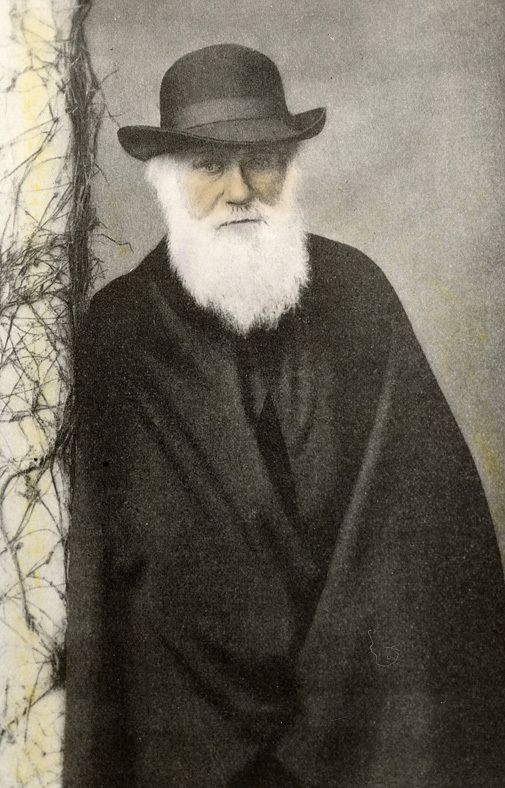

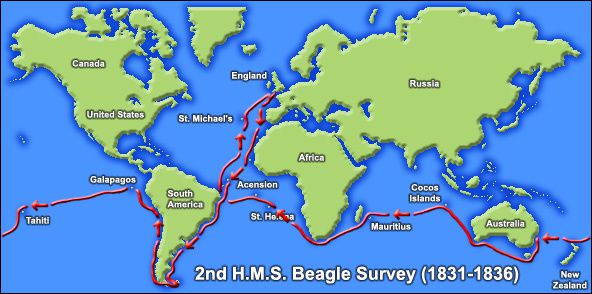

spécimens divers. Il séjourne quelques semaines dans la baie de Botafogo (aujourd’hui un quartier de Rio) et observe

spécimens divers. Il séjourne quelques semaines dans la baie de Botafogo (aujourd’hui un quartier de Rio) et observe  tatou actuel dont il vient de rencontrer des représentants (et en a même mangé quelques uns). Autre envoi d’échantillons, notamment des fossiles. Il faut préciser que le capitaine Fitzroy n’est pas mécontent de voir tous ces « déchets inutiles » qui encombrent son bateau disparaître enfin !

tatou actuel dont il vient de rencontrer des représentants (et en a même mangé quelques uns). Autre envoi d’échantillons, notamment des fossiles. Il faut préciser que le capitaine Fitzroy n’est pas mécontent de voir tous ces « déchets inutiles » qui encombrent son bateau disparaître enfin ! survivants « civilisés » dans leur terre d’origine. Le moins que l’on puisse dire est que les contacts ne sont pas si faciles avec les autochtones. Fitzroy décide de laisser les « indigènes éduqués » sur place à la tête d’une mission destinée à civiliser les autres : on repassera quelques mois plus tard voir comment tout cela aura évolué. Ce qui attire cette fois l’attention de Darwin ce sont les

survivants « civilisés » dans leur terre d’origine. Le moins que l’on puisse dire est que les contacts ne sont pas si faciles avec les autochtones. Fitzroy décide de laisser les « indigènes éduqués » sur place à la tête d’une mission destinée à civiliser les autres : on repassera quelques mois plus tard voir comment tout cela aura évolué. Ce qui attire cette fois l’attention de Darwin ce sont les  chilienne de Valvidia… pour y observer un terrible tremblement de terre qui détruit la cité. Toute la côte chilienne est d’ailleurs dévastée et Darwin comprend alors, en trouvant des pans rocheux couverts de concrétions marines

chilienne de Valvidia… pour y observer un terrible tremblement de terre qui détruit la cité. Toute la côte chilienne est d’ailleurs dévastée et Darwin comprend alors, en trouvant des pans rocheux couverts de concrétions marines  caractérisées par un climat souvent chaud et étouffant mais plutôt sec ; elles sont

caractérisées par un climat souvent chaud et étouffant mais plutôt sec ; elles sont

avec l’astronome John Herschel qui y réside. A Sainte Hélène, au pied du tombeau de Napoléon, il réfléchit à la transformation de la faune locale décimée par l’introduction

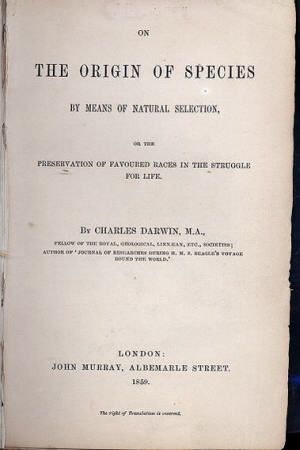

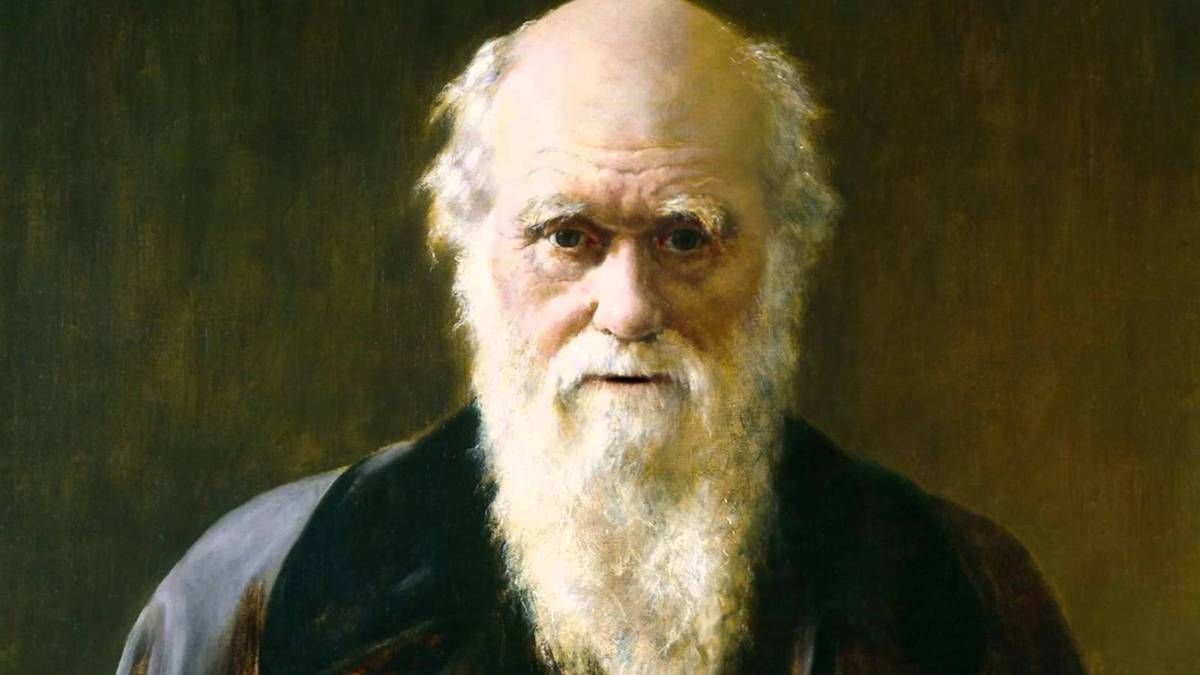

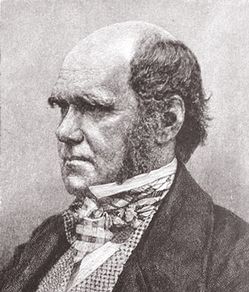

avec l’astronome John Herschel qui y réside. A Sainte Hélène, au pied du tombeau de Napoléon, il réfléchit à la transformation de la faune locale décimée par l’introduction  des variétés de crustacés (il avait auparavant publié son ouvrage sur les massifs coralliens, un travail qui lui avait pris près de trois ans). Mais le point d’orgue de son œuvre est bien entendu son ouvrage sur l’origine de espèces qu’il hésitera longtemps à faire connaître.

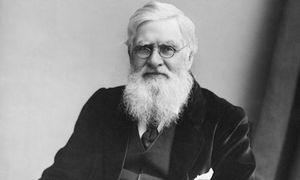

des variétés de crustacés (il avait auparavant publié son ouvrage sur les massifs coralliens, un travail qui lui avait pris près de trois ans). Mais le point d’orgue de son œuvre est bien entendu son ouvrage sur l’origine de espèces qu’il hésitera longtemps à faire connaître. antériorité. Wallace lui-aussi a recours à l’idée de sélection naturelle pour expliquer l’évolution progressive des espèces. Justice lui est d’ailleurs rendue aujourd’hui puisque la majorité des auteurs lui reconnaissent le titre de «

antériorité. Wallace lui-aussi a recours à l’idée de sélection naturelle pour expliquer l’évolution progressive des espèces. Justice lui est d’ailleurs rendue aujourd’hui puisque la majorité des auteurs lui reconnaissent le titre de «

/image%2F1490480%2F20240420%2Fob_da5b95_toile-de-wolf-rayet-wr-124.jpg)

/image%2F1490480%2F20240213%2Fob_d2409a_jupiter-tourbillons-vus-par-juno.jpg)

/image%2F1490480%2F20231207%2Fob_babb88_nebuleuse-du-crayon.jpg)

/image%2F1490480%2F20230904%2Fob_d865b1_enrico-fermi.jpg)

/image%2F1490480%2F20230430%2Fob_25ae20_galaxie-cachee-ic-342.jpg)

/image%2F1490480%2F20230108%2Fob_68c405_voie-lactee-serge-brunier.jpg)