Voici quelques courts articles parus sur le site Facebook du blog

L'AMAS DES PLÉIADES

Les Pléiades (M45 dans la classification de Messier) sont connues depuis la plus haute antiquité, le poète grec Hésiode les ayant déjà évoquées en 700 avant J-C ! Cet ensemble d'étoiles est connu parce que relativement proche de nous (environ 400 années-lumière) et visible, même au cœur des grandes métropoles de notre époque tellement parasitées par les lumières artificielles.

Il s'agit d'un amas ouvert d'environ 3000 étoiles, situé dans la constellation du Taureau, dont on peut voir une dizaine d'éléments à l’œil nu selon la pureté du ciel. Il a été également baptisé "les sept sœurs" en référence aux 7 filles d’Atlas et Pléioné de la mythologie grecque : les étoiles les plus visibles portent d'ailleurs les noms de ces antiques déesses.

Rappelons qu'un amas ouvert est un conglomérat d'étoiles nées ensemble et liées entre elles par des forces gravitationnelles assez faibles qui s'estompent avec le temps, rendant ainsi les étoiles indépendantes. Par opposition, les amas fermés sont des ensembles d'étoiles situés en dehors de la galaxie et, liés par une forte gravitation, ils tournent autour d'elle, au risque d'être à chaque passage "amputé" de quelques étoiles par l'attraction galactique (nous avons évoqué le dernier passage de l'un d'entre eux, Palomar 13, il y a quelques mois).

Long d'environ 13 années-lumière ce qui est peu, l'amas des Pléiades est visible facilement parce que proche et, dans le ciel nocturne, il s'étend sur environ 2°, soit quatre fois le diamètre apparent de la Lune. On y a repéré des naines brunes, c'est à dire des étoiles trop petites pour s'être "allumées" (ce qui est logique puisqu'un amas ouvert est à l'origine une pouponnière d'étoiles).

Sur la photo, on distingue les étoiles les plus brillantes de l'amas, entourées de nébuleuses par réflexion (le nuage de poussières dans l'amas). Ces aigrettes de diffraction sont générées par l'instrument d'observation mais, dans le cas présent, je trouve que cela renforce la beauté de l'image...

Pour en savoir plus : "amas globulaires et traînards bleus " :

Image : l'amas ouvert des Pléiades (sources : Image Crédit & Copyright : Robert Gendler ; ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U.)

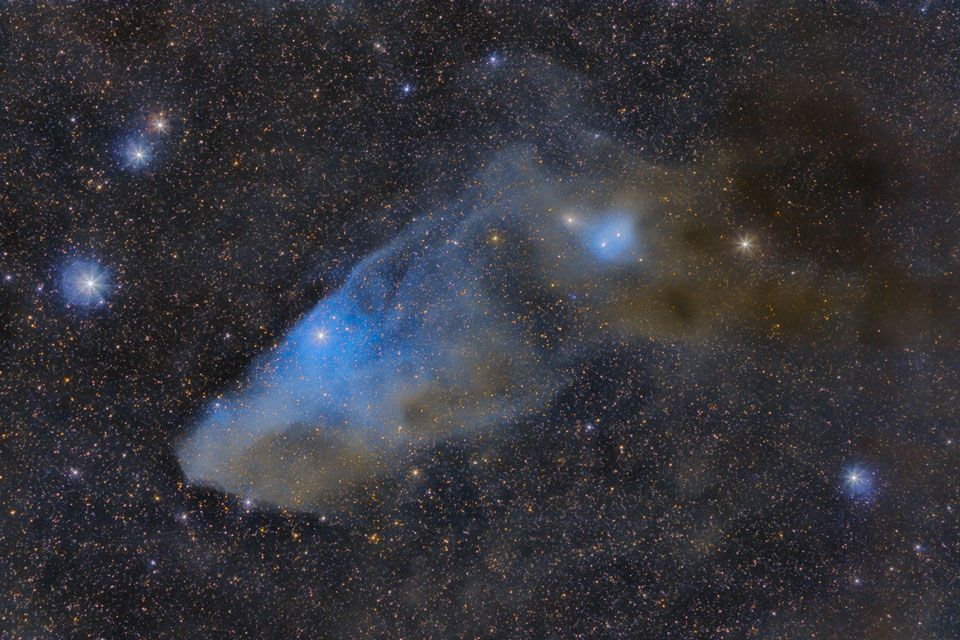

LA NÉBULEUSE DE LA TÊTE DE CHEVAL BLEU

Précisons d'emblée que cette nébuleuse dite "de la tête de cheval" n'est pas la plus célèbre connue sous un tel nom : la plus fameuse est en effet située dans la constellation d'Orion et a été maintes fois photographiée et étudiée. C'est la raison pour laquelle on précise ici "tête de cheval bleu".

Sur l'image ci-après, on voit effectivement un nuage de poussière bleu rappelant une tête de cheval, d'où son nom. Identifiée sous le code IC 4592, cette nébuleuse est peu connue puisque difficile à photographier (il faut un long temps de pause) car elle est très peu lumineuse. Elle est située à plus de 400 années-lumière (436 exactement) de nous et est très étendue : il s'agit de ce que l'on appelle une "nébuleuse par réflexion".

Qu'est-ce qu'une nébuleuse par réflexion (nous en avons déjà évoquées quelques unes) ? Eh bien, il s'agit de nuages de poussière qui réfléchissent la lumière des étoiles se trouvant près d'eux. Elles s'opposent aux nébuleuses par émission où les étoiles qui habitent celles-ci sont suffisamment chaudes et proches pour ioniser les gaz et poussière de la nébuleuse qui prennent alors des couleurs diverses selon leur composition.

La nébuleuse de la tête de cheval bleue réfléchit principalement la lumière d'une étoile très brillante de la constellation du Scorpion, Nu Scorpii. Cette étoile est une supergéante bleue dont le nom commun est Jabbah (ou Jabah). En réalité, en approfondissant l'observation, on comprend qu’il s'agit d'un système stellaire quintuple (et peut-être même sextuple) associant deux groupes d'étoiles très proches l'un de l'autre et dominés par deux supergéantes bleues de type B2.

On peut voir l'étoile Jabbah à l'emplacement supposé de l'œil de la tête de cheval bleue tandis qu'une deuxième nébuleuse par réflexion est visible à l'emplacement de l'oreille du cheval (IC 4601), juste après les deux autres étoiles bleues. À noter : pour cette photo, le nord est en bas et le sud en haut.

Pour en savoir plus : "étoiles doubles et systèmes multiples"

Image : la nébuleuse de la tête de cheval bleue (crédits : Scott Rosen / ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U).

LES DENTELLES DU CYGNE

Les dentelles du cygne (en anglais, Cygnus Loop) sont les restes d'une étoile ayant explosé il y a quelques milliers d'années dans la constellation du Cygne ; l'enveloppe externe de cette étoile s'est dispersée dans l'espace et on parle alors de rémanent de ce qui fut une supernova. C'est le télescope spatial Hubble qui a pris ce cliché il y a maintenant plus de 20 ans...

Le nuage de gaz ionisé est ici vu par la tranche et il se déplace à la vitesse d'environ 150 km/sec. mais il ne s'agit que d'une petite partie de l'ensemble et sa luminosité est le résultat de l'excitation du gaz qui la compose. L'ensemble "des dentelles" est composé des grandes et petites dentelles ainsi que du triangle de Pickering que nous avons déjà évoqué il y a quelques mois.

La photo qui illustre ce sujet est très particulière. En effet, s'il existe de nombreux clichés des "dentelles", celui-ci a servi aux scientifiques pour estimer à nouveau la distance et l'âge de cet objet astronomique : on sait à présent qu'il n'est situé qu' à 1440 années-lumière de nous et que son âge est d'un peu moins de 10 000 ans.

Image : les dentelles du Cygne (crédits : Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (UMCP) ; ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U.)

LA COULEUR DES ÉTOILES

Bien qu'apparaissant toutes blanc-jaune et clignotantes aux yeux de l'observateur amateur depuis la Terre, les étoiles sont en réalité de couleurs différentes : bleu, jaune, blanc, rouge, vert, etc. Prenons l'exemple de la supergéante rouge Antarès, de la constellation du Scorpion, (en fait une étoile double associant la supergéante rouge à une géante bleue vivant dans l'ombre de sa grande voisine). C'est une étoile si gigantesque que, à côté d'elle, le Soleil aurait l'air d'un nain. Cette étoile en fin de vie, dont le diamètre est 888 fois celui de notre étoile, est rouge car son enveloppe externe se dilate et donc se refroidit.

Antarès, une des étoiles les plus brillantes du ciel, à partir du pôle inférieur de l’ensemble, illumine tous les nuages rouge-jaune situés en bas et à gauche de la photo ci-après. En revanche, les espaces tout à fait obscurs situés au centre et en haut de l'image sont des nuages de poussière éclairés par derrière qui, en arrêtant la lumière des étoiles situées encore plus loin, donnent cette impression d'encre de Chine.

Dans la partie haute de la photo, on peut distinguer une nébuleuse par réflexion de couleur bleue au sein de laquelle resplendit l'étoile Rhô Ophiuchi (en fait un système quadruple de géantes bleues) située à 360 années-lumière de nous. Cette région est d'ailleurs une pouponnière d'étoiles.

Revenons à Antarès. On aperçoit en bas et sur la droite de l'étoile un amas globulaire. Il s'agit de M 4, bien plus lointain puisque situé à 7195 années-lumière (contre 600 années-lumière pour Antarès) mais qui reste néanmoins l'amas globulaire le plus proche de la Terre.

L'image de la NASA démontre s'il en était besoin la richesse des couleurs de l'Univers. Pourtant une partie de ces couleurs n'est pas accessible à l'œil humain, notamment dans l’infrarouge mais aussi en ultra-violet. L'Évolution n'a pas jugé nécessaire de sélectionner ces caractéristiques chez le grand primate qu'est l'Homme (qui n'en a sans doute guère besoin dans sa vie terrestre) mais devant un tel spectacle on peut vraiment le regretter.

Sur le blog : la couleur des étoiles

Image :: Tom O'Donoghue (ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U)

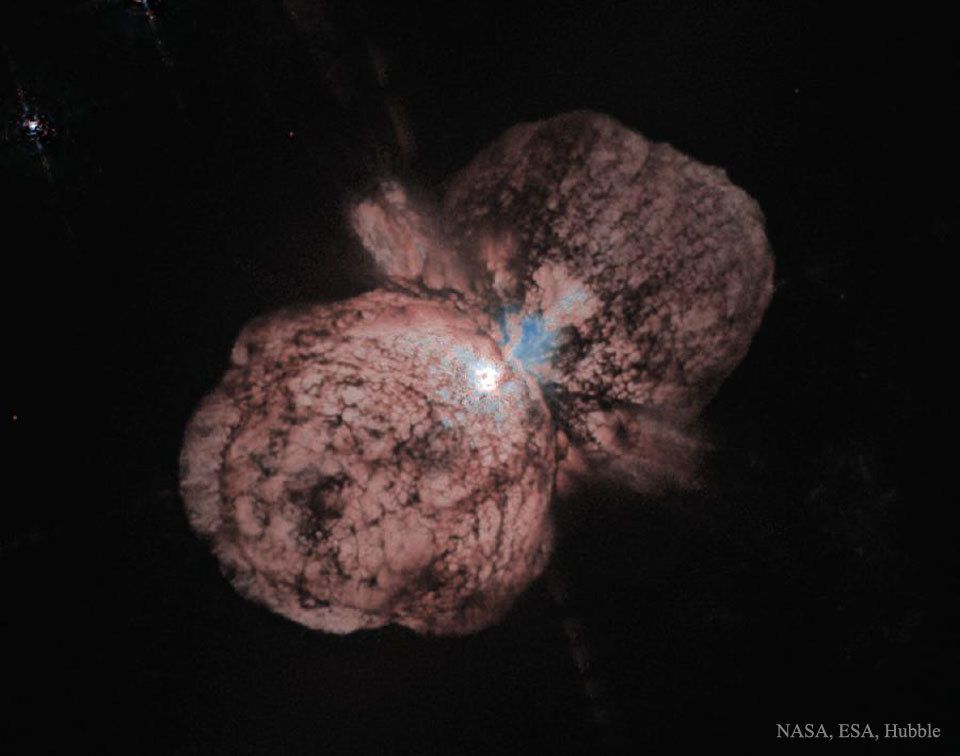

L'AVENIR (LOINTAIN) DU SOLEIL

Voici ci-dessus une intéressante photo de la nébuleuse de la Calebasse située à environ 5000 années-lumière de nous, dans la constellation de la Poupe : on y voit là la mort d'une étoile ressemblant à notre soleil, très vraisemblablement une naine jaune comme lui.

Après avoir épuisé son carburant, l'hydrogène, qu'elle transformait en hélium, cette étoile est devenue une naine blanche pour sa partie centrale. En effet, jusque là les réactions nucléaires contrebalançaient ses pressions internes depuis des milliards d'années mais voilà que ce bel équilibre a été rompu : le centre de l'étoile s'est écrasé sur lui-même donnant naissance au cadavre d'étoile appelé naine blanche (de la taille d'une planète) qui mettra des milliards d'années à s'éteindre en naine noire tandis que son enveloppe externe a été expulsée dans l'espace à la vitesse d'un million de km/h pour donner la nébuleuse.

Sur la photo, le centre de l'étoile mourante est caché par d'épais nuages de poussière et de gaz tandis que se développent les premiers stades de la nébuleuse planétaire. La vitesse de propagation du nuage de gaz est si forte qu'il existe un phénomène de ionisation de l'hydrogène et de l'azote (en bleu sur le cliché). Dans quelques centaines d'années, le nuage de gaz sera une classique nébuleuse bipolaire.

Mais, dans environ 5 milliards d'années, à une époque où l'humanité et ses espoirs auront depuis bien longtemps disparu, le même phénomène arrivera au Soleil. Avant que des millions d'années plus tard encore ses restes soient peut-être en partie récupérés pour former une nouvelle étoile.

Sur le blog : "mort d'une étoile"

Crédits photo : NASA, ESA, Hubble, MAST; Remerciements: Judy Schmidt.

LA SUPERNOVA DE TYCHO BRAHE

Tycho Brahe, scientifique danois, fut au XVIème siècle l'astronome le plus célèbre. Parmi ses nombreuses observations, l'objet de la photo ci-après est le rémanent de la supernova observée par l'illustre savant le 11 novembre 1572.

Depuis la plus haute antiquité, les tenants des croyances religieuses soutenaient qu'un objet céleste nouveau ne pouvait apparaître qu'entre la Terre et la Lune mais pas au delà, domaine de l'immuable (axiome aristotélicien). Brahe prouva qu'il s'agissait bien d'une étoile, donc située au delà de la Lune : la religion avait donc tort et ce fut probablement un des deux ou trois événements les plus importants de l'histoire de l'astronomie et, peut-être même, de l'Humanité.

Cette supernova, baptisée SN 1572 est très certainement de type I (dite thermonucléaire), c'est à dire produite par l'explosion d'une naine blanche ayant progressivement absorbé la matière d'une étoile avec laquelle elle formait un système binaire. Extrêmement chaud, le nuage de gaz en dilatation présente des secousses dans sa vitesse d'expansion ce qui lui confère cette apparence boursoufflée.

sources : Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (UMCP), ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U.

UNE GALAXIE BIEN ÉTRANGE

En braquant son optique à plus de 20 millions d'années-lumière dans la direction de la constellation des Poissons, le télescope Gemini nord (situé sur un volcan endormi de Hawaï, à plus de 4200 m d'altitude) a repéré cette galaxie (baptisée NGC 660) avec son look bizarre.

On appelle ce type de galaxie (en réalité, très rare), une "galaxie à anneau polaire" parce que, comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, une grande partie des étoiles et de la poussière de cette galaxie forme un anneau perpendiculaire au plan galactique principal. Quelle peut bien en être la raison de cette configuration plutôt curieuse ?

Eh bien ,l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il s'agit de la capture d'une autre galaxie par la principale : après démembrement de la plus petite galaxie par les "forces de marée" gravitationnelles générées par la plus grosse des deux galaxies, les débris ainsi formés (des milliards d'étoiles comme le Soleil) se sont mis à graviter en anneau autour de l'axe de la galaxie principale.

On sait que, selon la théorie actuellement en vigueur, chaque galaxie est probablement entourée par un halo de matière noire (matière à la composition totalement inconnue dont on ne fait que soupçonner indirectement la présence) ; du coup, cette configuration galactique exceptionnelle va peut-être permettre d'étudier l'action de la matière noire sur l'anneau polaire et peut-être pourrons-nous en savoir plus sur cet élément mystérieux...

Précisons enfin que l'anneau polaire de NGC 660 s'étend quand même sur plus de 50 000 années-lumière puisqu'il est plus grand que le disque galactique lui-même : à titre de comparaison, le disque de notre propre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 70 000 années-lumière dans sa plus grande longueur.

Image : Gemini Observatory, AURA, Travis Rector (Univ. Alaska Anchorage) ; ASD de NASA / GSFC & Michigan Tech. U.

mise à jour : 24 mars 2023

/image%2F1490480%2F20240420%2Fob_da5b95_toile-de-wolf-rayet-wr-124.jpg)

/image%2F1490480%2F20240213%2Fob_d2409a_jupiter-tourbillons-vus-par-juno.jpg)

/image%2F1490480%2F20231207%2Fob_babb88_nebuleuse-du-crayon.jpg)

/image%2F1490480%2F20230904%2Fob_d865b1_enrico-fermi.jpg)

/image%2F1490480%2F20230430%2Fob_25ae20_galaxie-cachee-ic-342.jpg)

/image%2F1490480%2F20230108%2Fob_68c405_voie-lactee-serge-brunier.jpg)